1.パレスチナの現状と文化の重要性

占領下のパレスチナでは、ナクバをはじめ住処を追われた人々が故郷に戻れないことに加え、元来一つであった国土がイスラエルの不法占拠により離ればなれになっているためパレスチナ人達は自由に行き来もできない状態です。

西洋中心に形作られる国際社会からパレスチナという国家の存在を否定され、イスラエルだと上書きされ語られることで、パレスチナの人々は常にアイデンティティの危機を感じています。

気候の厳しい中東地域のなかでも古来から”肥沃な三日月地帯”と称されてきた自然環境の恩恵のもと、長い時間を掛けてパレスチナの地で醸成された豊かな文化は、パレスチナに暮らす人々にとっても、そして現在難民として国外で暮らす人々にとっても、自分たちが「パレスチナ人である」というアイデンティティを確かなものにするという意味で非常に重要な存在です。

そんなパレスチナの文化も今、危険にさらされていることをご存知でしょうか。

2.文化略奪・文化盗用とはなにか

辞書には「文化盗用」という言葉があらわれており、

マイノリティの文化や社会集団に属する特定の言語、行動、衣服、伝統などを、より強力な支配者集団が搾取的・無礼・またはステレオタイプ的な方法で採用することであり、しばしばポストコロニアル世界の問題とみなされている。

と定義され、

例として、ネイティブアメリカンの伝統的な移動式住居ティピーや装飾であるドリームキャッチャーを無関係の他者が販売し利益を得ることなどが挙げられています。

パレスチナに関する文化盗用としては、2015年にイスラエルのデザイナーがパレスチナの人々の意向を鑑みずに、クーフィーヤの要素を取り入れたファッションショーを開いたことなどが挙げられます。

しかし、パレスチナの文化が蒙っているのは、一般的に認知されているこの「盗用」のみに留まらず、政治的な事情と深く結び付いた組織的・計画的なものです。

そのため、本記事では以降「文化略奪」という言葉を用いて、具体的にパレスチナの文化に何が起こっているのかを見ていきます。

3.イスラエルによる文化略奪の変遷

①書物の大強盗 The Great Book Robbery

人達が退去させられた一般の家々から、ユダヤ民兵組織によってフィクションや解説書、宗教書、アラブ史における偉大な人物の伝記などを含む約70,000冊の書物が押収され、その多くは「新生イスラエル国家を刺激する内容である」として抹消されました。

かつてアラブ世界の知識人、文芸評論家、作家、音楽家が集まる文化芸術の中心地であったパレスチナにおいて行われたこの書物の略奪は、まさに「パレスチナという物語を圧し折り、歴史から消し去ろうとする」意図のもと実行された初めの出来事でした。

②現在進行形の文化略奪

数十年という時間をかけたイスラエル軍や入植者の暴力的な侵略により沢山の犧牲を伴いながら、パレスチナの人々が住み続けていられる土地は元々の10%にも満たないものになってしまいました。

そんな極限の状況下で今、イスラエルの人々により、パレスチナの文化をイスラエルのものであると称するという文化略奪が起こっています。

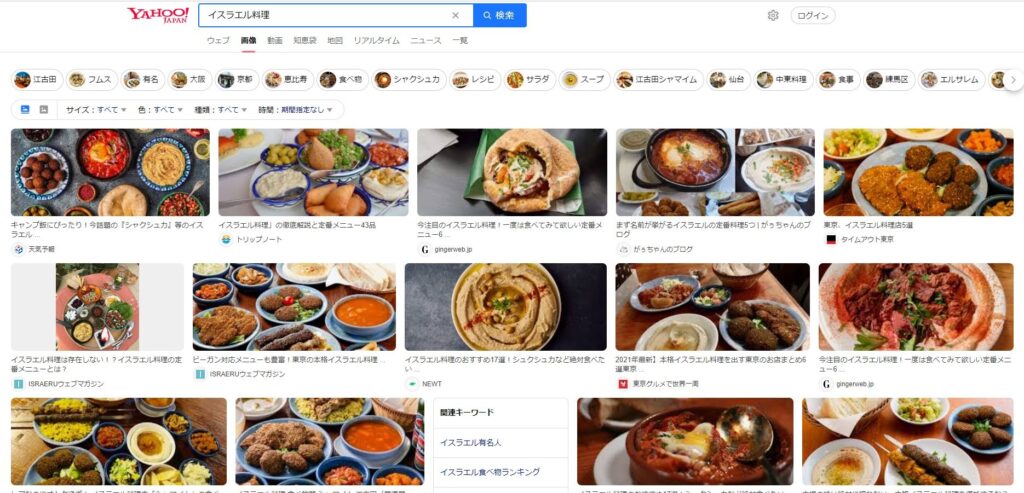

特に、パレスチナで古くから食べられてきた料理であるファラフェルやフムス、クナファなどがイスラエル料理として紹介されているケースが世界中で散見され問題になっています。

パレスチナ人の料理家で著者のLaila El-Haddadさん

イスラエルによるパレスチナの食べ物・調理方法や原材料の略奪は、大きな政治的役割を果たしました。それは、『(イスラエルによる)入植者を土地と結び付ける』ということです。

1930年代には既に国際シオニスト女性協会によりパレスチナ料理についての本が発行され、ヨーロッパ系の入植者の妻らが馴染みのないパレスチナの地で、現地の材料を使い現地の調理方法で料理をすることが徐々に広まりました。

これは、世界中から移住してきた入植者たちをパレスチナの土地と結び付けるための組織的な計画であったのです。

結果として、入植者たちが日常の食卓にパレスチナ料理を取り入れるようになり、それはいつしか入植者らのアイデンティティの一部となり自分達のもの=イスラエル料理であるとして語られる状況がうまれました。

4.イスラエルによる文化略奪の仕組み~真実性の錯覚

実際に日本でも、パレスチナやアラブ文化圏の料理をイスラエル料理であると誤解している人々が一定数見受けられます。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

「真実性の錯覚」ということばがあります。

これは、 同じ情報を繰り返し見聞きすることで、その信憑性が曖昧であったとしても正しい情報であると思い込んでしまうという人間の心理的な特性を表す心理学分野の用語です。

特に、認知容易性(cognitive ease)が高い、つまり集中して懸命に考えなくても理解しやすい簡単な情報ほど、人間に信頼や安心感を与えるため受け入れられやすい=真実性の錯覚を起こしやすいことがわかっています。

料理を含む文化は、多くの人々にとってリラックスして受け取れる情報であるため真実性の錯覚に繋がりやすいのです。

イスラエル料理という誤った情報が人々の中に広まっている現状を鑑みても、この特性に訴えかける文化略奪はある程度成功してしまっているといえます。

5.文化略奪による被害の深刻性

パレスチナ料理をイスラエル料理であると上書きして紹介する情報発信が増えれば増えるほど、正しい知識を持っていない人々が、盗用された文化をイスラエルのものであると誤って認識してしまうことが懸念されます(真実性の錯覚)。

それだけではなく、そもそも中東地域に馴染みが薄くイスラエルについて知らない人々に、料理をはじめとする文化をきっかけにイスラエルという名前を繰り返し聞かせることによって、存在を認知させる・良い印象で人々の意識に刷り込むことも可能になります。

このようなイスラエルの肯定・アピールは、同時に、真の文化の所持者であるパレスチナの存在の否定の裏返しでもあり、それはまさにもうひとつのジェノサイドといえるほど深刻なことなのです。

6.パレスチナのために。今すぐできる対応策

誰でも・どこからでも世界中の情報を受け取り、また世界に情報発信ができる現代においては、わたしたち一人ひとりにも「もうひとつのジェノサイド」の加担者となってしまう可能性があります。

それを防ぐためにできることは何でしょうか。

①無意識下での刷り込みに注意すること

現代社会においては、誰もがマスメディアやインターネットからの膨大な情報に日々さらされており、その中には「文化盗用・文化略奪」を含む事実でない情報も含まれています。

自ら得ようと思ったものではなく、何気なく耳や目から入る情報についてこそ、その真偽について注意を払う必要があります。

また、既に正しいことだと認識している情報についても、折に触れて「本当に正しいのか?」「どこから得た情報だったのか?」などと顧みたり、改めて信頼できる媒体から調べることも効果的です。

②正しい情報を知ること

“真実性の錯覚”について、正しい情報を知っていれば、何度誤った情報に触れてもその認識は中々変わらないということも言われています。

まずはパレスチナについて様々な側面からの知識を増やすことによって、自分自身を誤解から守り、そしてパレスチナを文化略奪から守ることができます。

③正しい情報を広めること

特に日本のような地理的にも距離があり言語も異なる国では、そもそも一般的に中東地域に知識・関心がないという人々も大勢います。

そんな中で誤った情報を繰り返し流すと、正に”真実性の錯覚”が機能し、誤った情報こそが本当のことであると大衆が信じてしまう結果を免れません。

そこで、「正しい情報を知る」だけではなく、知った人々が周囲に口伝えやSNS、書籍など様々な手段で「正しい情報を広める」ことも重要です。

イスラエルにより引き起こされてきた悲惨な歴史・現在進行形の戦争犯罪はもちろんですが、料理や伝統工芸をはじめとする文化的な側面からパレスチナに親しみを持ち周囲の人々と共有することも、世界中の個人個人の認識のなかで起こりうる「文化略奪」というもうひとつのジェノサイドを止めるために、一人ひとりができる大切な活動なのです。